被災地応援ファンド 復興 蔵めぐりツアー(1)八木澤商店 ― 2012年12月13日

12月8日(土)に一ノ関、陸前高田、大船渡地域のセキュリテ被災地応援ファンドで応援している会社を見学する復興 蔵めぐりツアーがあったので参加してきました。

岩手県に足を踏み入れるのは今回が生まれて初めて。

一ノ関からバスに揺られて向かったのは八木澤商店さんの新工場。

10月に竣工したものの、追加工事が入っていて年内稼働開始を目指しているということでした。

八木澤商店九代目社長の河野さん。

嬉しそうに醤油を作る工程などを話す姿が印象的でした。

震災の後、すぐに再開するべく準備を進めていたが、4月7日に発生した余震で借りるはずの建物が壊れてしまい、大東町に事務所を借りることになった。

八木澤商店はもともとは酒屋だったが、大正時代に味噌・醤油醸造に転換した。

今は事務所、OEM先、工場など4ヶ所で仕事をしている。

陸前高田には事務所兼店舗があるが、売っている商品はOEMで生産をお願いしているもの。

製造ラインは花泉にある。こんにゃく工場の一部を借りてつゆ・たれ工場に。

この場所は元々小学校の校庭だった場所。

廃校になったので解体して売りに出る予定だったが、それまでに市議会の承認を得たり時間がかかってしまうことから校舎含めてまるごと買うことにした。

もともと市が見込んでいた解体費用を売却費用から差し引いた金額で買うことで市議会の承認を待つこと無く工場建設に着手出来るようになった。

本当は陸前高田で醤油を醸造したいが、工場を作るとなると排水設備なども必要になるが、現状ではそういったものが厳しい。

一ノ関の新工場は5月に着工してまだ追加工事中。

工場にある小麦を炒る機械が震災前と比較して大きくなった。

小麦は炒ると水に浮くようになる。

以前はレンガでできた釜で砂と一緒に炒っていた。そうしないと均一に炒れないため。

もろみにも砂が残っていたので手作業で砂を取り除いていたが、新しい機械では砂を入れる必要がなくなった。

コンベアで炒った小麦を冷却する設備も作った。

昔はよく醤油工場が火事になったが、それは炒った小麦をそのままにして自然発火したもの。

大豆を蒸す機械では1tの大豆を蒸すことができる。

麹菌が小麦がとりついて出来上がる醤油の麹は黄色いのが特徴。

麹でしくじると全てダメになるくらい大切なもの。

もともとの蔵付酵母を培養して新工場で使うことになる。

北里大学がスーパーでランダムに味噌などの酵母を調べていたらうちの酵母が特殊だという事がわかって研究用に持って行っていた。

震災後、流された醤油桶をテレビ局のクルーが発見してくれ、もろみを取り出すことが出来たというのが報道された。それをたまたま北里大学の方が見ていて、これは大変だという事でやはり津波で流された研究室から酵母を探しだしてくれた。幸い酵母は無傷のまま発見された。

これを岩手県工業技術センターに持ち込んで培養している。

そこにはちょうど4月入社予定だった人がいたが、大変な時期だからという事で1年研修期間を延長してくれた上に研究テーマを「八木澤商店の酵母保全」としてくれた。

醤油は熟成させるため、出来上がるまでに長くて二年、短くても7ヶ月かかる。

みそ、しょうゆを岩手ブランドで育てる仲間がもろみを移植するだけの状態まで準備してくれた。

その経過もテレビで記録が残っている。

生産量は震災前の半分程度になる見込み。

最初はそれでいい。これまでの取引先は地元の水産加工業が中心だった。

そこが津波で壊滅状態になってしまった。醤油のような農産加工は山の方に移れば再開できるが、水産加工業は海の近くでなければいけないため再開まで時間がかかる。

しかし、水産加工場が再開する時に肝心の醤油がなければ話にならないので、時間のかかる醤油は先に再開しておかないといけない。

また、昨年はスーパーなど大手流通が三陸の港から水揚げがなくなったため魚の入荷に大変な苦労をして他の地域から買い付けていた。それを今年は三陸が復活したからと言って昨年買い付けた地域から魚を買わないというのは恩を仇でかえすような事であって、できない。

自分たちは地域で新しいことをしなければならない。

民間の力は早い。

うちもファンドで支援を受けたりしたおかげで仮設から本設工場へと移ることができた。

仮設から本設工場を再開するには設備の移設など大きなお金が必要になるが、まだ十分に利益が出ないためそこで諦めてしまう事業者もいる。

早い段階でファンドの話があってよかった。

役人も事業再開に向けて情熱的に動いてくれた。

今思えば失礼なこともしたが、結果的に7月の段階で国の補助を受ける申請の四割が陸前高田からのものになっていた。逆にお金はあるが再開する場所がないという状況になって怒られたくらい。

それでも担当の方は自分が怒られればいいからとかばってくれた。

現在の就労者数は15,200人。震災で2,200人が亡くなったが震災前と比較して800人しか就労者数が減っていない。むしろ働く人は増えている。とにかく人手が足りない。来春も新卒は1.3倍の求人倍率。震災前は0.35だった。

つゆ・たれ工場は設備が簡単なのでまずは従業員を食わせていくためにつゆ・たれ工場の再開を考えた。

最初のファンドはつゆ・たれ工場が対象。

つゆ・たれ工場ではいくらを漬けるたれを製造しているが今年は記録的な不漁で昨年の10分の1の水揚げ。これは北海道など他地域も同様。それでいくらの値段が上がっている。

小学校でみその仕込みを授業でやったりしている。

今後、陸前高田でイベントもやってみたい。

新工場の見学の後は陸前高田にある事務所兼店舗へ。

まずは近くにある古民家でランチ。

陸前高田には気仙大工と呼ばれる技術者がいた。

宮大工として寺社仏閣を直すのが仕事。その技術を普通の人が使える住宅などに取り入れていく。

これまで陸前高田で伐採された木材のうち建材に向かないB、C材は合板工場に行っていたが、津波で社長が亡くなり、工場が再開できていない。

結果としてB、C材や間伐材の行き先がなくなってしまった。

これをなんとか建築材にできないか?という事で八木澤商店の事務所の内装をそういった木の無垢材を使うことにした。事業者が亡くなってしまった街でなんとか雇用を守ろうと中小企業同士が支えあっている。

建築以外の10年後を見越して起業家を募っている。

今年陸前高田では40社起業する見込み。多くは飲食店だが中には広報のような仕事をする人も。

ランチはアーク牧場さんのソーセージに八木澤商店さんの味噌という組み合わせのサンドイッチ。

パンは地元の障碍者授産施設で作られたものだそうです。

そしてこちらは味噌を使ったデザート。パンデローとチーズケーキ。

ほんのり味噌味で美味しかったです。

この古民家、見た目は古いけれども造りと地盤がしっかりとしているので前日の地震でもほとんど揺れを感じなかったそうです。

こちらが事務所兼店舗。元は旅館だったそうですが、蔵づくりなデザインに改装されています。

特徴的だったなまこ壁も再現しています。

店舗では味噌とポン酢を買ってきました。

鍋をするのが楽しみ!

先ほどの話にも出ていた地元無垢材で行った内装。

いい香りが充満していました。

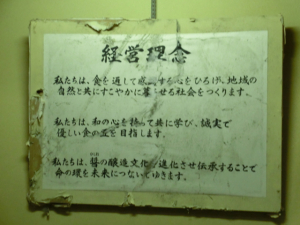

津波に流されたものの瓦礫から見つけ出した八木澤商店さんの経営理念。

工場の再開が本当に嬉しそうだったのと、昨年三陸以外から魚を調達したところに対しても恩を仇で返すようなことはしたくないという気持ちが印象に残りました。

そんな単純なことではないかもしれないけど、こういうリーダーが地元にいてくれると陸前高田の未来に希望が見えるように感じます。

八木澤商店さんでは醤油工場の資金をミュージックセキュリティーズ社のファンドで募集中です。

ソーシャルビジネスカレッジでの講演録 → こちら

ほぼ日刊イトイ新聞 東北の仕事論 八木澤商店編 → こちら

最低出資金額:10,500円〜

会計期間 :2012年4月1日〜2022年3月31日(10年間)

分配方針 :当初36ヶ月は無分配。37ヶ月目から売上金額の3.9%

仕組み :半分寄付(5千円)、半分投資(5千円)

特典 :1〜4口 いわて丸むらさき醤油500mlを口数に応じて

5口以上 八木澤商店特別セット

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://shintoko.asablo.jp/blog/2012/12/13/6659170/tb

最近のコメント